Перевела статью Ребекки Эделман о гендерной политике, которая сопровождала развитие камуфляжа на Западе с начала двадцатого века, и которая продолжает действовать в освещении женской камуфляжной работы в Украине сегодня.

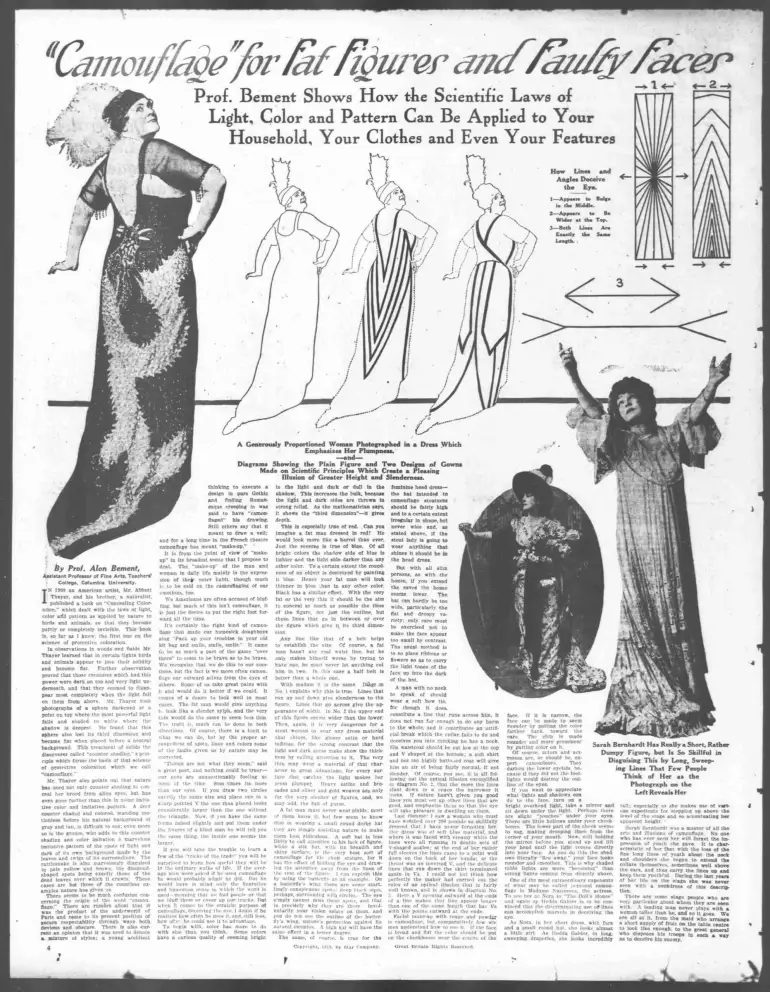

15 июня 1919 года, примерно через шесть месяцев после окончания Первой мировой войны, Алон Бемент, доцент кафедры изобразительных искусств Колумбийского университета, опубликовал в Washington Times статью, в которой давал практические советы читателям о том, как применить зарождающуюся науку камуфляжа в стремлении к лучшей жизни. В «Камуфляже для толстых фигур и несовершенных лиц» Бемент во многом опирался на свои неизгладимые воспоминания о «женщине, которая, должно быть, весила более 200 фунтов (90 кг) и была одета так искусно, что я никогда её не забуду». Для Бемента этот пример доказал, что тщательное применение методов, усовершенствованных военными во время войны, может быть выгодно применено к целому ряду гражданских задач. Статья Бемента — при всей её безыскусственности — стоит того, чтобы вспомнить о ней сейчас, потому что она отражает неприятную гендерную политику, которая сопровождала развитие камуфляжа на Западе с начала двадцатого века, политику, которая продолжает действовать в освещении женской камуфляжной работы в Украине сегодня.

Рассказы о мобилизации украинских женщин на борьбу за правое дело с самого начала возникли как небольшой, но довольно однообразный поджанр репортажей о войне. В этих историях маскировочная работа украинских женщин рассматривается как часть более широкой мобилизации гражданского населения, мобилизации, которая часто изображается как всеобщая, волевая и во многом импровизированная, хотя от этого не менее эффективная. В дискуссиях об участии женщин часто подчёркивается их смелость, с разной степенью контекстуализации в украинской истории и гендерных нормах. Например, телеканал ITV упаковал кадры с женщинами всех возрастов, поющими патриотические песни и вручную плетущими маскировочные сети, как весёлую историю о коллективном духе «несокрушимого» сопротивления. То, что репортаж достиг этого за пятьдесят восемь секунд, без субтитров или перевода женских слов, показывает значимую силу образа военизированных женщин. Но хотя такие изображения прославляют женскую изобретательность и неутомимость, они также упрощают и тривиализируют их участие в камуфляжной работе.

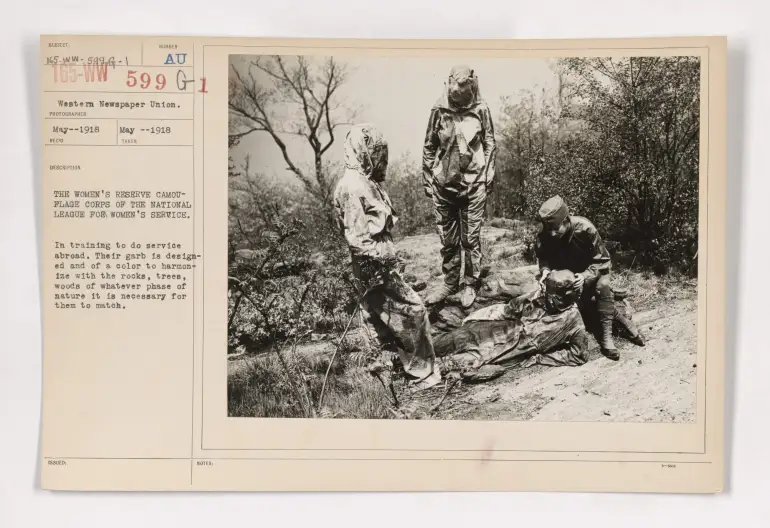

Это повторяющаяся картина в репрезентациях женщин-камуфляжниц с момента широкого распространения камуфляжа как военной технологии на Западе, в эпоху Первой мировой войны. Камуфляж, каким мы его знаем — тактическое использование окраски для сокрытия военной техники, позиций и персонала, — на самом деле имеет относительно короткую историю. Среди западных вооруженных сил его развитие было вызвано в основном достижениями в технологии ведения войны во время Первой мировой. Поворот к скрытности ознаменовал резкое визуальное изменение по сравнению с войнами более ранних эпох, в которых армии обычно стремились к видимости (вспомните красные мундиры британцев) в рамках стратегии устрашения. Изменения в технологии ведения боевых действий превратили невидимость в необходимость, что потребовало установления по-другому опосредованных отношений с окружающей средой, в которой военные сражались, а гражданские лица пытались выжить. По мере того, как страны развивали эти технологии, им также приходилось придумывать способы защиты от того, что они создали, — сложной и смертоносной формы игры в прятки, как выразилась историк искусства Ханна Роуз Шелл. Камуфляж был, по выражению культурного и исторического географа Айлы Форсайт, проектом «обращения взгляда против самого себя». И почти с самого начала женщины играли центральную роль в этой работе.

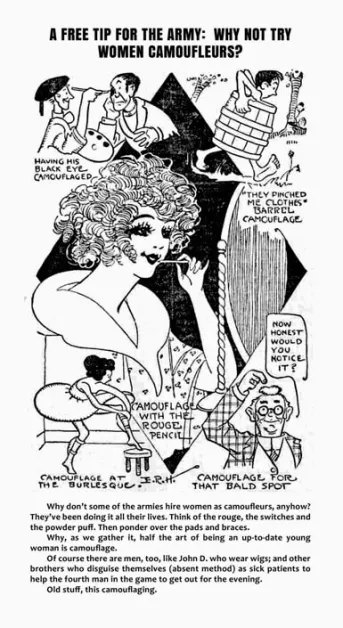

Тем не менее, их работа систематически принижалась, обесценивалась и даже высмеивалась. Конечно, это типично — как отмечали политологи, такие как Синтия Энлоу и другие — для того, как национальные государства рассматривают вклад женщин в милитаризацию. Но эта динамика была особенно острой в случае с камуфляжем, потому что она казалась настолько похожей на поведение, которым обычно занимаются женщины, например, нанося макияж и обманывая мужчин с помощью визуальных уловок. Некоторые наблюдатели с самого начала ставили под сомнение ценность камуфляжа, намекая, что прятаться от врагов — это не по-мужски и, возможно, даже нецивилизованно. Действительно, как отмечает специалист по театру и перформансу Лора Левин, невидимость и смешение с толпой уже давно ассоциируются с маргинальными группами. Кроме того, большая часть ранних исследований защитной окраски была основана на наблюдениях за животными, и некоторые сторонники камуфляжа, особенно в США, вспоминали, что способность сливаться с окружающей средой была частью того, что давало «индейцам» смертельное преимущество над белыми поселенцами. Тем не менее в ходе Первой мировой войны общественное мнение по поводу камуфляжа сменилось не просто одобрением, но и энтузиазмом, даже если он иногда смягчался замешательством или весельем.

Однако отношение к женщинам, участвовавшим в изготовлении камуфляжа, оставалось противоречивым. С одной стороны, например, армия США выпустила кинохронику с большим сегментом о том, как французские женщины раскрашивают большие листы камуфляжа. И многие американские газеты и журналы публиковали статьи о Женском резервном камуфляжном корпусе, добровольческой группе американских художниц, которые сыграли важную роль в концептуализации и разработке корабельного и носимого камуфляжа. В этих историях регулярно восхвалялись их подготовка, мастерство, смекалка и трудовая этика, а также успех их проектов. С другой стороны, как отмечает литературовед-модернист Эмили Джеймс, журналисты военного времени часто использовали метафоры сексуального преследования для описания визуальной динамики, создаваемой камуфляжем. Кроме того, распространились комментарии о естественной склонности женщин к такого рода уловкам и сексистские карикатуры вроде «Бесплатный совет для армии: почему бы не попробовать женщин-камуфляжниц?». В этом дискурсе камуфляж понимался как женственное искусство, сопровождающее мужскую науку войны. Одновременно очевидные способности женщин-камуфляжниц в использовании этой передовой технологии принижались сравнением с женскими уловками или списывались — в случае носимого камуфляжа, где женщины были настоящими пионерками — на опыт в моде или шитье.

Более века спустя многие подобные темы повторяются в освещении украинской женской камуфляжной работы. Освещение в новостях по-прежнему недооценивает трудоемкость изготовления камуфляжа и навыки, необходимые для его хорошего выполнения. Газета Ottawa Citizen, опубликовавшая фоторепортаж о работе украинских женщин в помещении, которое ранее было публичной библиотекой, отмечает, что добровольцы, занимающиеся изготовлением камуфляжа, должны научиться плести различные типы узлов вручную. Описывая цель камуфляжа, статья в The Telegraph объясняет, что маскировочные сетки должны скрывать как персонал, так и оборудование от механизированного воздушного наблюдения и разведки людьми и что добровольцы консультируются с военными советниками, чтобы убедиться, что они создают камуфляж, соответствующий сезонным природным условиям. Но вместо того, чтобы признать, что это сложная и ценная военная работа, журналист приводит цитату женщины, которая ссылается на «легенду» о том, что сети, которые они делают, имеют «особую защиту и благословение», которые удерживают бомбы от попадания в них. Как и в прошлом, когда художницы и дизайнерки вносили решающий технический вклад в разработку камуфляжа, их фактический технический опыт здесь остаётся незамеченным.

Во многих репортажах также подчеркивается удовольствие, которое украинские женщины получают от камуфляжной работы. Как и во время Первой мировой войны, когда от американских женщин ожидали, что они будут радостно выполнять работу по дому, мотив счастья повторяется в этих изображениях. В подобной версии событий женщины с энтузиазмом рвут свою старую зеленую и коричневую одежду для перепрофилирования; в статье о камуфляже в Business Insider (Индия) прямо упоминается «странное чувство хорошего настроения» на рабочем месте. Это обрамление, которое предполагает, что женщины недостаточно умны или проницательны, чтобы осознать серьёзность войны, служит для сглаживания дискурсивной напряженности, которая в противном случае могла бы быть спровоцирована идеей активного участия женщин в работе по милитаризации.

Точно так же подразумевается, что камуфляжная работа является естественным продолжением других форм феминизированного труда — впечатление, подкреплённое представлением о том, что женщины занимаются этим с удовольствием. Соответственно, Washington Post описывает импровизированную операцию по изготовлению камуфляжа в подвале киевского музея как «поход на кружок шитья или клуб вязания». (В скобках отметим, что военизированная история женского вязания действительно интересна сама по себе.) И во многих репортажах отмечается, что женщины часто добавляют к поставкам камуфляжа выпечку. Сюжет Би-би-си о группе украинских швей в Варшаве, которые днём шьют «свадебные платья», а ночью переходят на изготовление камуфляжных накидок для армии из пожертвованных мешков из-под кофе, включает сентиментальную музыку и визуальные перебивки с примеркой невест. Комичный снимок накидки, висящей на торсе манекена, одетого только в белый кружевной бюстгальтер пуш-ап, усиливает впечатление женственности и, следовательно, пустячности.

Действительно, большинство сообщений приписывают мотивацию женщин к изготовлению камуфляжной сетки аморфному желанию просто сделать что-то для защиты своей родины. Фотоэссе в Ottawa Citizen – самый подробный репортаж, который я нашла, но он также повторяет эту схему, отмечая, что создание группы [камуфляжниц] в библиотеке было «случайным», и перефразируя комментарии добровольцев, которые описывают создание камуфляжа как терапевтическое средство, дающее им ощущение цели и отвлекающее от их проблем. Аналогичным образом, в статье в Washington Post описывается, как одна камуфляжница «[нашла] убежище для своих нервов» в работе. Эти изображения могут быть точными, но описание этого импульса в терминах эмоциональной срочности (а не, скажем, рационального мышления) преуменьшает сложность политической субъективности женщин и значимость их вклада.

Конечно, сложно отстаивать признание вклада женщин в милитаризацию из-за неотъемлемого риска одобрения логики милитаризации в процессе, и я боролась с этой дилеммой на протяжении всей своей работы, пытаясь раскрыть гендерную историю камуфляжа. Однако в случае нынешнего конфликта я думаю, что стоит рассмотреть дискурсивную работу, которую выполняют или выполняли представления о женском вкладе в камуфляж. Примечательно, что практически все новостные репортажи о работе женщин в камуфляже были сделаны в первые дни войны в феврале и марте. Истории об украинских женщинах, создающих камуфляж, вызывали тот же идеологический зуд, что и рассказы об украинских солдатах, которые на последнем издыхании говорили вторгшимся российским войскам, чтобы они шли на хуй, или о пожилых украинских женщинах, дразнящих их угрозами импотенции. Но теперь, когда терпимость других западных национальных государств к расходам на поддержку Украины начинает ослабевать, падает и аппетит к историям о самих украинцах. Женщины-добровольцы, возможно, всё еще завязывают полоски ткани и рыболовные сети в камуфляж для других (возможно, даже в этот самый момент), но сами они снова стали невидимыми.

Перевод статьи «Comouflaging Ukrainian Women», авторка: Rebecca Adelman